2021年2月はNHK交響楽団のNHKホール(指揮=尾高忠明)、東京芸術劇場(熊倉優)、サントリーホール(下野竜也)の3シリーズ、すべて初日を聴くことができた。極めて大雑把に総括すれば、N響は伝統ともいえる重心の低いサウンドを基調としつつ、すっかり若返ったアンサンブルの柔軟性と機動力を生かして、70代の尾高とは昭和、20代の熊倉とは令和、50代の下野とは平成をそれぞれ想起させるサウンドを奏で分けていて、面白かった。

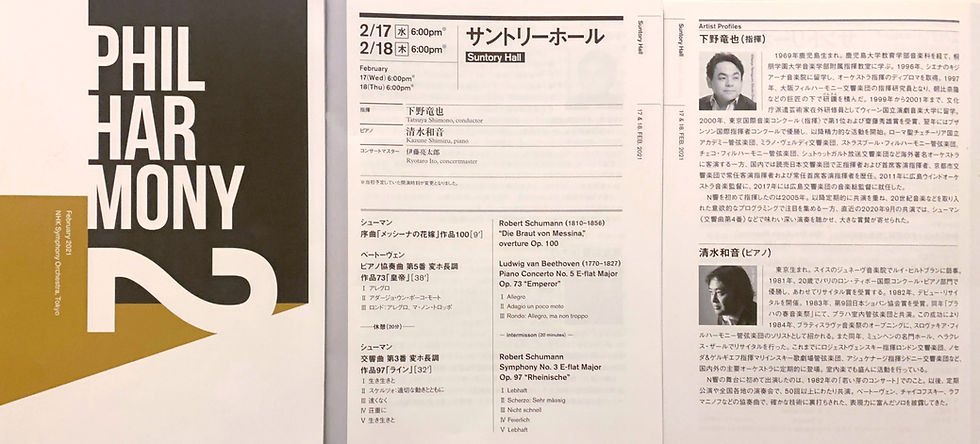

ラストの下野は2月17日。首席指揮者パーヴォ・ヤルヴィのプログラムをそのまま引き継いだ。シューマンの「序曲《メッシーナの花嫁》」「交響曲第3番《ライン》」の間にベートーヴェンの「ピアノ協奏曲第5番《皇帝》」。ピアニストもルドルフ・ブッフビンダーから清水和音に替わった。コンサートマスターは伊藤亮太郎。

私が昔聴いた「N響の《ライン》」はヴォルガング・サヴァリッシュ、フェルディナント・ライトナーらドイツ系カペルマイスター(楽長)の指揮だった。第4楽章はロベルト&クララのシューマン夫妻がケルンで接した枢機卿就任式の雰囲気を模したとされ、金管によるコラール風の旋律は今日なお、ケルンのフィルハーモニー(コンサートホール)の開演を告げる。シューマンが正気だった時代の最後に霊感を得た旋律の一つとされ、カペルマイスターたちはそれぞれ厳かに再現していたが、下野は厳かさだけに安住せず、ロウソクが消える寸前にバッと炎の勢いを増すような感じの激しい燃焼を引き出して見せた。ウィーンで学んだ下野は2000年に東京国際音楽コンクール「指揮」で優勝した際の記念演奏会でも「交響曲第4番」を指揮(素晴らしい演奏だった)、早くからシューマンに傾倒していた。昨年9月23日、サントリーホールのN響演奏会でも「第4番」を「4本のホルンのための小協奏曲(コンツェルトシュトゥック)」とともに指揮、目覚ましい成果を上げたのは記憶に新しい。序曲ともども「下野のシューマン」はすでに一つの世界を持っており、何より、横方向の推進力の上に明滅する様々な和声の色彩感に確かな実力を示していたように思う。

還暦に到達した清水のピアノは相変わらず切れ味よく、ソノリティの豊かさ、クリスタルな音色で傑出している。すでに「ピアノ・ソナタ全集」の演奏会や録音を繰り返し、昨年の生誕250周年には南紫音と「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ」全曲演奏会も行うなど、ベートーヴェンへの造詣も深い。今日も見事なピアノだったし、下野が作る豊麗な管弦楽との方向性は隙なく一致していた。だが多くの聴衆の満足を眺めつつ何故かピンとこなくて、呆然とする自分が存在したのもまた、否定できない事実だ。あまりにも全部が調和、それを突き破ろうとする感情の爆発や即興の妙をほとんど感じられなかったのが(贅沢な)私には些か退屈で、完成度を愛でるだけの心のゆとりがなかったのかもしれない。難しいものだ。

Comentarios